パソコンのドライブ名がCから始まる理由と外部記憶装置の歴史:パソコンの歴史シリーズ

この記事ではパソコンのドライブ名がCから始まる理由について解説します。

パソコンを使っていると、ハードディスクやSSDのドライブ名がCから始まることに気づいたことはありませんか?なぜAやBではなくCから始まるのでしょうか。この疑問を解決しながら、コンピューターの外部記憶装置の歴史を振り返ってみましょう。

ドライブ名がCから始まる理由

結論から言うと、パソコンのドライブがCドライブから始まる理由は、かつてのパソコンにはAドライブとBドライブに「フロッピーディスクドライブ」が割り当てられていたからです。

- Aドライブ:1台目のフロッピーディスクドライブ

- Bドライブ:2台目のフロッピーディスクドライブ

- Cドライブ:ハードディスクドライブ

初期のIBM PCやMS-DOSを搭載したコンピューターでは、この命名規則が標準となり、現在のWindowsシステムにもその名残が残っているのです。

フロッピーディスクの時代

フロッピーディスクは1970年代から2000年代初頭まで、広く使われていた可搬式の記憶媒体です。

8インチフロッピー(1970年代)

最初のフロッピーディスクは8インチ(約20cm)サイズで、IBMが1971年に導入しました。初期の容量はわずか80KB程度でしたが、当時としては画期的な記憶媒体でした。

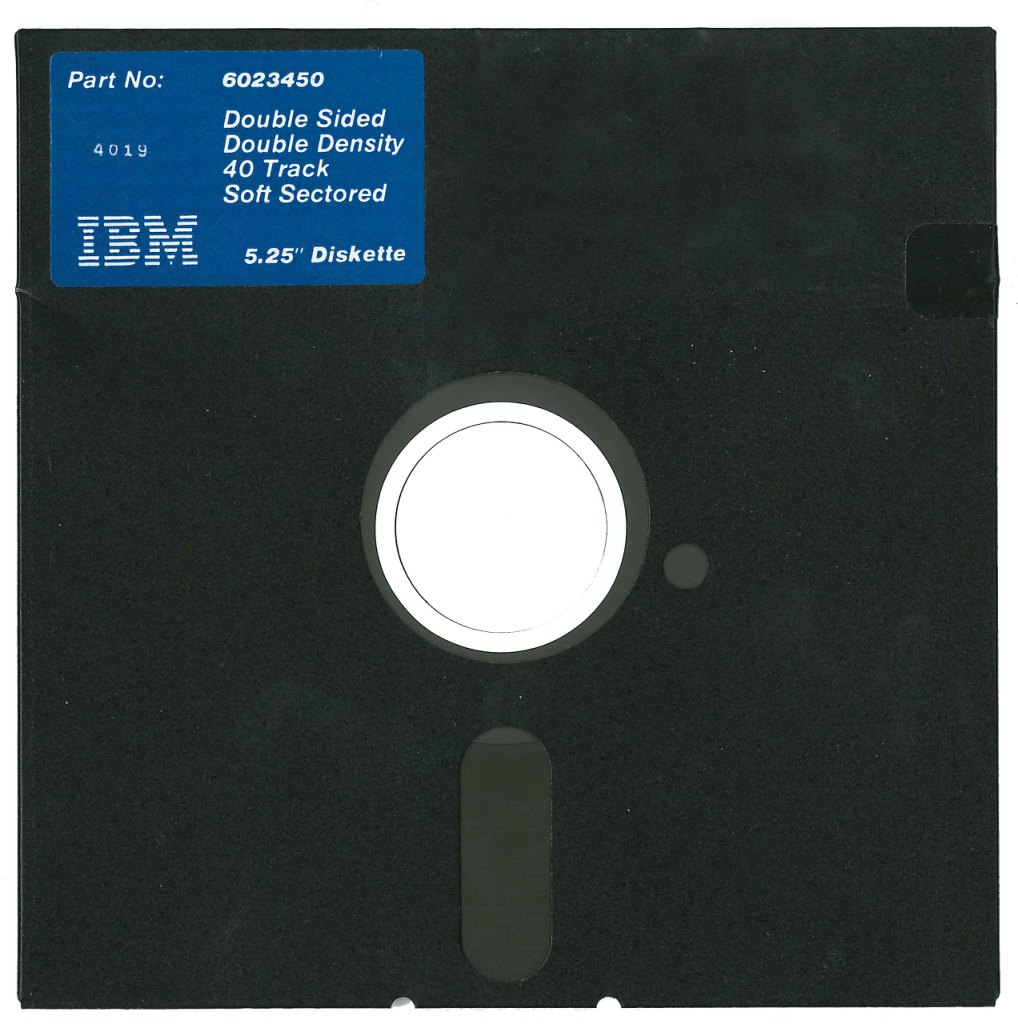

5.25インチフロッピー(1980年代前半)

1976年に登場した5.25インチフロッピーは、Apple IIやIBM PCなど初期のパーソナルコンピューターで標準的に使用されました。当初は100KB程度の容量でしたが、最終的に両面倍密度とし約1.2MBまで拡張されました。

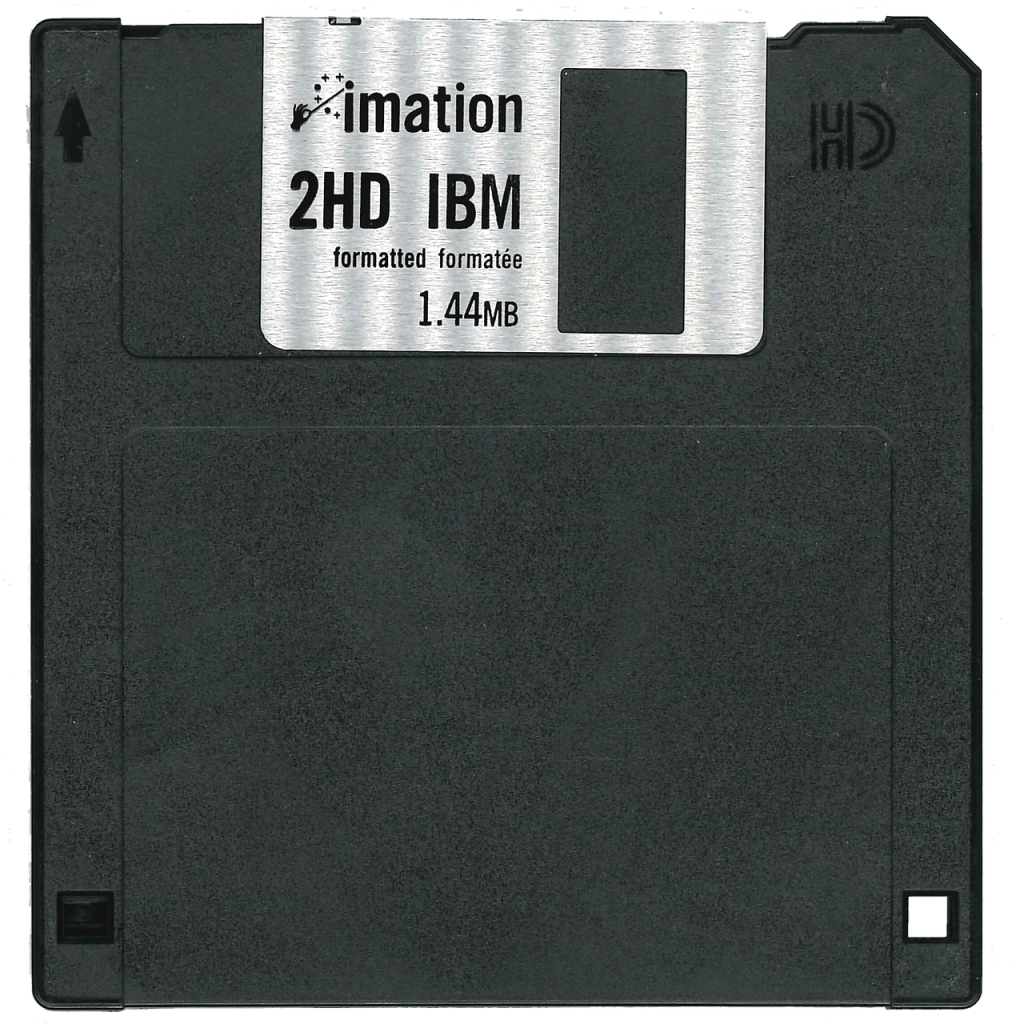

3.5インチフロッピー(1980年代後半〜2000年代初頭)

より小型で丈夫な3.5インチフロッピーディスクは1980年代中頃に普及し始め、1.44MBの容量を持っていました。プラスチックケースに収められ、金属シャッターで磁気ディスクを保護する設計でした。

多くの家庭用PCには、1台または2台のフロッピーディスクドライブが搭載されていました。オペレーティングシステムやソフトをA(1台目)ドライブから起動し、データディスクをB(2台目)ドライブで使用するという使い方が一般的でした。

ちなみに、1台しかドライブが搭載されていない場合は、オペレーティングシステムやソフトを読み込んだあと、データの保存や読み込みの時にデータディスクに入れ替えて使うという、非常に面倒なことをやっていました。

保存アイコンとしてのフロッピーディスク

フロッピーディスクの文化的な影響は、物理的なデバイスがほぼ姿を消した後も長く続きました。最も顕著な例は、ソフトウェアの「保存」機能を表すアイコンです。Microsoft Officeをはじめとするさまざまなアプリケーションでは、2010年代まで保存ボタンにフロッピーディスクのアイコンが使われ続けました。

現代の多くの若いユーザーはフロッピーディスクの実物を見たことがありませんが、そのアイコンの意味(データを保存する)はなお直感的に理解されています。2020年代に入り、多くのアプリケーションでは徐々に抽象的なデザインに移行してきていますが、フロッピーディスクのアイコンは現在でも一部のソフトウェアで使用されています。

ハードディスクの登場

1980年代に入ると、家庭用コンピューターにもハードディスクが搭載されるようになりました。当初はとても高価で、容量も10MB程度と今から考えると信じられないほど小さかったものです。

このハードディスクには、すでに使用されていたAとBの次のアルファベットである「C」が割り当てられました。これが現在のCドライブの起源です。

CD-ROMからUSBメモリーへ

1990年代になると、CD-ROMドライブが普及し始め、Windowsでは通常はDドライブとして認識されました。その後、DVD、Blu-ray、USBメモリー、外付けハードディスク、SDカードなど、さまざまな外部記憶装置が登場しています。

CD-ROM/DVD/Blu-ray

- CD-ROM:650MB〜700MB

- DVD:4.7GB〜8.5GB(二層式)

- Blu-ray:25GB〜50GB(二層式)

これらの光学ディスクは、大量のデータを比較的安価に保存できる媒体として普及しました。

USBメモリー

2000年代に入ると、USBポートに接続して使用するフラッシュメモリーデバイスが急速に普及しました。初期は数十MBだった容量も、現在では数百GB、さらには1TBを超えるものまで登場しています。

SSD(Solid State Drive)

従来のハードディスクのような機械的な部品を持たない記憶装置として、2000年代後半から急速に普及しています。高速なデータアクセス、耐衝撃性、低消費電力などの利点があり、現在ではほとんどのノートパソコンやデスクトップパソコンでCドライブとして使用されています。

クラウドストレージの時代へ

2010年代以降、インターネット上にデータを保存する「クラウドストレージ」が一般化しています。Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive、Apple iCloudなどのサービスにより、物理的な記憶媒体に依存しないデータ保存が可能になりました。

しかし、このような新しい技術が登場しても、Windowsでは依然としてCドライブが主要なシステムドライブとしての地位を保ち続けています。これはコンピューター黎明期の名残であり、テクノロジーの歴史的な連続性を表す興味深い例と言えるでしょう。

Macはなぜドライブ名が違うのか

Macでは、Windowsのような「Cドライブ」「Dドライブ」といったドライブレター(アルファベットによる識別)を使用していません。この違いには歴史的・設計的な理由があります。

異なるファイルシステムの哲学

MacはAppleが独自に開発したコンピューターで、MS-DOSやWindowsとは異なる設計思想を持っています。初期のMacintoshは1984年に登場しましたが、当初から「ユーザーフレンドリー」な設計でした。

Macのファイルシステムでは、ドライブやパーティションには「Macintosh HD」のような記述的な名前が付けられ、ユーザーはそれを自由に変更できます。これは、より直感的にわかりやすいようにという設計思想に基づいています。

UNIXベースのOS

UNIXシステムでは、ドライブレターではなく「マウントポイント」という概念を使います。すべてのディスクやパーティションは、「/」(ルートディレクトリ)の下にマウントされます。

現在のmacOSは、UNIXベースのオペレーティングシステムとなっています。このため、現在のMacのファイルシステムでは、外部ドライブやネットワークドライブも含めて、すべてのストレージデバイスが「/Volumes/」ディレクトリの下に自動的にマウントされます。たとえば、「Macintosh HD」という名前のメインドライブは、システム内部では「/Volumes/Macintosh HD/」としてアクセスされています。ですが、GUI上ではそのような違いを意識せずに利用できるようになっています。

まとめ

パソコンのドライブがCから始まるのは、初期のPCでAドライブとBドライブにフロッピーディスクドライブが割り当てられていたからです。今ではフロッピーディスクドライブを搭載したパソコンはまず見かけなくなりましたが、その命名規則は現在のWindowsにも受け継がれています。

フロッピーディスク自体は姿を消しましたが、その影響はアイコンという形で長く生き残りました。多くのソフトウェアで「保存」ボタンといえばフロッピーディスクのアイコンが使われ、物理的なメディアを知らない世代にも直感的に理解されるシンボルとなっていました。

一方、Macはドライブレターを使用せず、より直感的な命名システムと単一のファイルシステム階層を採用しています。これはAppleの「ユーザーフレンドリー」という設計思想を反映したものであり、一方でUNIXベースのオペレーティングシステムの影響も受けています。

外部記憶装置自体は、フロッピーディスクから始まり、ハードディスク、光学ディスク、USBメモリー、SSD、そしてクラウドストレージへと進化してきました。記憶容量は数十KBから数TBへと飛躍的に増加し、データアクセス速度も大幅に向上しています。

このような進化を遂げながらも、WindowsではCドライブという名称が残り続けているのは、コンピューターの発展における興味深い歴史的痕跡と言えるでしょう。

WindowsやMacの歴史についてはこちらの記事でも紹介していますので、ぜひご覧ください。

は必要か-150x150.jpg)